-

2021/06/23

日経新聞小説 伊集院静「ミチクサ先生」所縁の話題と資料(8)

漱石の出世作「吾輩は猫である」は誰もが目に耳にしたことのある傑作ですが、これにモデルとなる猫がいたことをご存知ですか?

明治37(1904)年7月のある日、夏目家の台所に居候を始めた黒猫がそれで、漱石はこの猫のおかげで神経症を克服、同時に猫の目から見た滑稽な人間観察を綴ったところこれが大ヒット。作家・漱石の道を決定づけました。

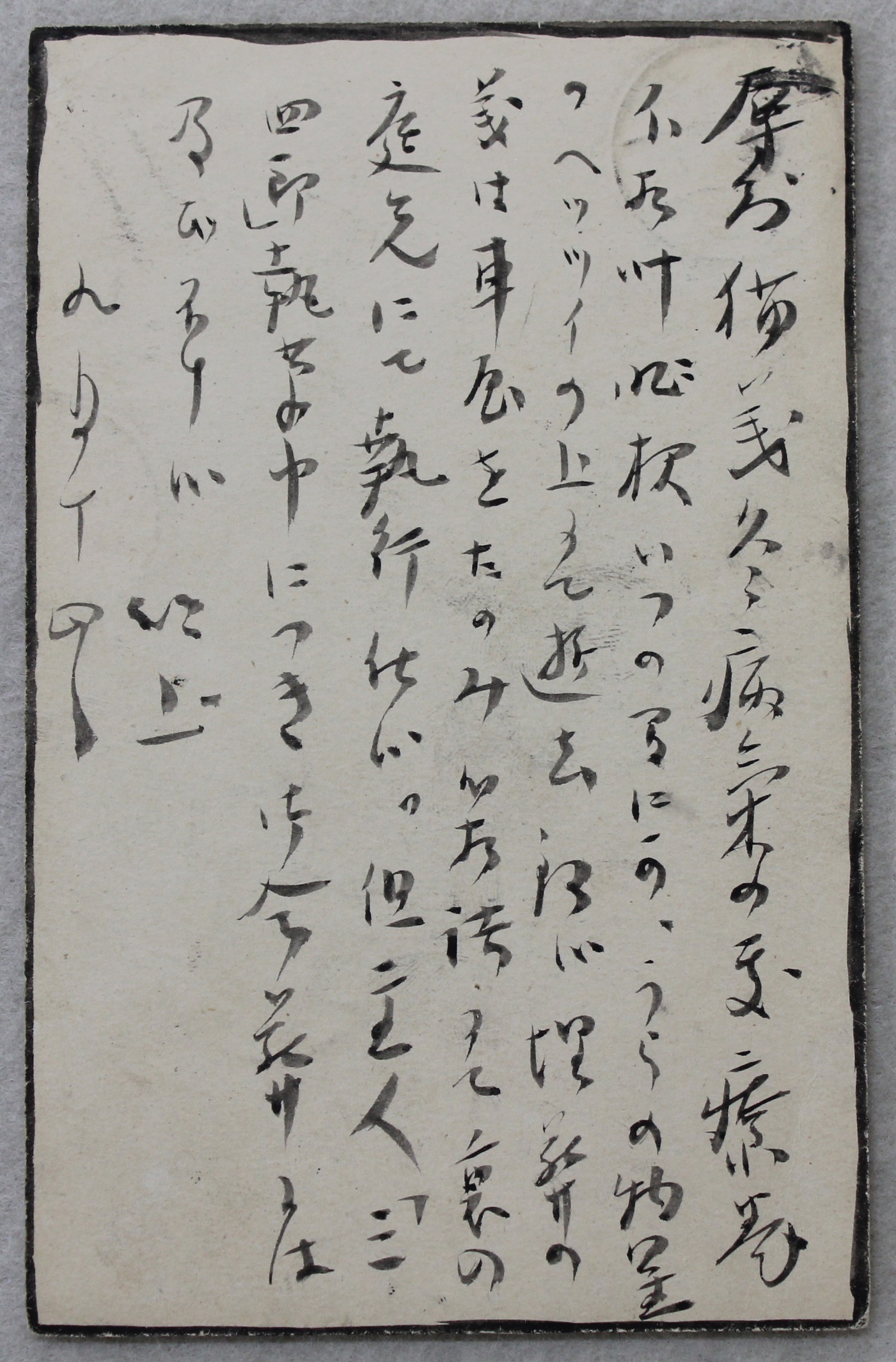

漱石にとっては恩「人」でもある猫の死は、哀悼とユーモアをこめた以下の文言による葉書で、ごく親しい知人や弟子たちに知らされましたが、うち小宮豊隆宛のものが写真のものとなります。辱知猫義久々病気の處療養不相叶昨夜いつの間にかうらの物置のヘツツイの上にて逝去致候 埋葬の義は車屋をたのみ箱詰にて裏の庭先にて執行仕候。但し主人『三四郎』執筆中につき御会葬には及び不申候 以上 九月十四日

ハガキには黒い縁取りがなされ、訃報であることがわかります。執筆に忙殺されていたはずの漱石ですが、愛猫ゆえのことなのか、丁寧に調整したこだわりのハガキとなっています。

-

2021/06/18

緊急事態宣言解除後の「文化財や文化財公開施設」の利用について

福岡県下に発出されている緊急事態宣言が、6月20日(日)を以て解除されることに伴い、博物館(文化係)が所管する、次の文化財やその公開施設について、以下の要件のもとに公開・利用を再開することと致しましたのでお知らせします。

■公開・利用を再開する要件の概要■

1.対象施設

①国指定重要文化財「永沼家住宅」(みやこ町犀川帆柱)

②国指定史跡「豊前国分寺跡公園案内所」(みやこ町国分)

2.期間:6月22日(火)~7月11日(日)※永沼家住宅は6月27日[日]から

3.施設ごとの利用要件

(1)共通事項

・各施設が行う感染拡大防止対応(マスク着用・手指消毒・検温・利用者カード記入・3密回避・人数制限等)にご協力下さい。

・①発熱や継続的な咳症状、体調不良のお客様 ②身近に新型コロナ感染者もしくは感染した可能性の高い方がおられるお客様の来場はお控えください。

・感染拡大に伴う急激な情勢変化があった場合、予告なく利用要件を改変する場合があります。

(2)永沼家住宅の観覧について

・内部(母屋)観覧が可能となります。

(3)豊前国分寺跡公園案内所の観覧・利用について

・施設内の展示室の観覧が可能となります。

・トイレ等衛生設備や案内サービスは通常通りの利用が可能です。

4.備考

・上記以外の文化財やその公開施設・設備のうち、町が管理する歴史公園(豊前国府跡公園など)などの屋外施設については①マスク着用 ②3密を避ける ③利用後の手洗励行等の対応により、各自必要な感染対応をお採りいただくようお願いします。

・そのほかの町が管理主体でない文化財やその公開施設・設備については、上記基本対応と共に各所有者が規定する利用制限や対応指示を遵守いただくようお願いします。利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

<<最初 <<戻る | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 次へ>> 最後>>